EinzellerEine Auswahl tierischer und (partiell) pflanzlicher

Einzeller.

Man gliedert das Tierreich in Einzeller (Urtierchen, "Protozoen"

oder "Protozoa") und Vielzeller (Metazoen oder Metazoa). Einzeller

findet man fast überall, wo Wasser ist. Sie sind ein wichtiger Bestandteil

des Planktons und Bewohner aller Lebensräume, die genügend feucht

sind. Neben den frei lebenden Einzellern gibt es viele, die als Symbionten

oder Parasiten' in den verschiedenen Körperflüssigkeiten, Geweben

oder Zellen anderer Lebewesen ihren Lebensraum haben.

Geißeltierchen (Flagellaten)

Bild: Euglena (aus Encarta 2000) Flagellaten sind Mikroorganismen,

die sich durch eine oder mehrere Geißeln fortbewegen. Das

Augentierchen ("Euglena", Schönauge) ist ein typischer Planktonvertreter

unserer Teiche und Tümpel. Der spindelförmige, etwa 0,05 mm

große Körper besteht aus einer einzigen Zelle. Am Vorderende

liegt ein Säckchen, das mit einem Schlund nach außen mündet;

auf seinem Grund entspringen zwei Geißeln. Eine ist eine lange Bewegungsgeißel.

Durch kreisende oder wellenförmige Bewegung zieht sie die Zelle durchs

Wasser. Am Schlund liegt der rot gefärbte "Augenfleck",

der dieser Geißelalge den Namen gegeben hat. Mit seiner Hilfe

kann die Zelle hell und dunkel unterscheiden.

Bild: Euglena (aus Encarta 2000) Flagellaten sind Mikroorganismen,

die sich durch eine oder mehrere Geißeln fortbewegen. Das

Augentierchen ("Euglena", Schönauge) ist ein typischer Planktonvertreter

unserer Teiche und Tümpel. Der spindelförmige, etwa 0,05 mm

große Körper besteht aus einer einzigen Zelle. Am Vorderende

liegt ein Säckchen, das mit einem Schlund nach außen mündet;

auf seinem Grund entspringen zwei Geißeln. Eine ist eine lange Bewegungsgeißel.

Durch kreisende oder wellenförmige Bewegung zieht sie die Zelle durchs

Wasser. Am Schlund liegt der rot gefärbte "Augenfleck",

der dieser Geißelalge den Namen gegeben hat. Mit seiner Hilfe

kann die Zelle hell und dunkel unterscheiden.

Beispiel: "Euglena" ist eine Brückenform zwischen

Pflanzen- und Tierreich:

Ein Bestandteil des Zytoplasmas sind die grün gefärbten Farbstoffträger

oder "Chloroplasten". Mit ihrer Hilfe bauen die Zellen aus

C02 und H20 unter Lichteinwirkung körpereigene

organische Stoffe auf ("Photosynthese"). Organismen mit dieser Ernährungsweise

bezeichnet man als autotroph.

Euglenen können aber auch wie ein Tier organische Stoffe aufnehmen,

um daraus Energie zu gewinnen. Entweder werden gelöste Nahrungsbestandteile

über die gesamte Körperoberfläche aufgenommen, oder es

werden feste Teilchen vom Protoplasma umflossen und in kleine Bläschen,

sogenannte Nahrungsvakuolen, aufgenommen und dort verdaut.

Organismen, die bereits vorhandene organische Substanzen als Nahrung benötigen,

bezeichnet man als heterotroph. Euglena kann zwischen autotropher

und heterotropher Ernährung sozusagen umschalten.

Wurzelfüßer ("Rhizopoden")

Bild: Amöbe umfließt Beute (aus Encarta 2000) Charakteristische

Süßwasservertreter dieser Gruppe sind die Wechseltierchen oder

Amöben. Sie sind farblose Protoplasmatröpfchen ohne feste Zellwand

und bestehen aus einem körnigen, dünnflüssigen Plasma.

Sie führen Kriechbewegungen aus, wobei lappenförmige oder verzweigte

Zellausstülpungen entstehen, in die das ganze Zellplasma hineinströmen

kann, die aber nach Rückfließen des Plasmas in die Zelle wieder

eingezogen werden können. Diese vorübergehenden Plasmaausstülpungen

bezeichnet man als Scheinfüßchen, die dadurch mit dauernder

Gestaltveränderung verbundene Bewegung amöboide Bewegung.

Bild: Amöbe umfließt Beute (aus Encarta 2000) Charakteristische

Süßwasservertreter dieser Gruppe sind die Wechseltierchen oder

Amöben. Sie sind farblose Protoplasmatröpfchen ohne feste Zellwand

und bestehen aus einem körnigen, dünnflüssigen Plasma.

Sie führen Kriechbewegungen aus, wobei lappenförmige oder verzweigte

Zellausstülpungen entstehen, in die das ganze Zellplasma hineinströmen

kann, die aber nach Rückfließen des Plasmas in die Zelle wieder

eingezogen werden können. Diese vorübergehenden Plasmaausstülpungen

bezeichnet man als Scheinfüßchen, die dadurch mit dauernder

Gestaltveränderung verbundene Bewegung amöboide Bewegung.

Als Nahrung dienen den Amöben kleinste Mikroorganismen (Bakterien,

Algen) oder verwesende Tier- und Pflanzenreste. Die Nahrungsteilchen werden

von den Scheinfüßchen umflossen und im Plasma in Nahrungsvakuolen

eingeschlossen. Süßwasseramöben besitzen eine pulsierende

Vakuole zur Ausscheidung von Wasser und Stoffwechselabbauprodukten.

Die Amöben (siehe Bild) vermehren sich ungeschlechtlich

durch Zellteilung, manche Wurzelfüßer auch durch flagellatenähnliche

Fortpflanzungsstadien. Unter ungünstigen Lebensbedingungen entstehen

Zysten. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung verschmelzen zwei Zellen

entweder im amöboiden Zustand oder in Form begeißelter Gameten.

Manche Amöben leben im Darm höherer Tiere oder des Menschen

als harmlose, Bakterien fressende Mitbewohner oder als krankheitserregende

Parasiten. In tropischen und subtropischen Gebieten ruft eine Amöbe

die "Weiße Ruhr" hervor.

Wimpertierchen ("Ciliaten")

Der Besitz eines Wimperkleides ist das gemeinsame Kennzeichen

aller Wimpertierchen oder Ciliaten, die auch auf Grund der Tatsache, dass

man sie in Heuaufgüssen verbreitet findet, Aufgusstierchen oder lateinisch

Infusorien genannt werden.

Bild: Paramaecium (aus Encarta 2000) Ein Beispiel für einen hoch

differenzierten Einzeller ist das Pantoffeltierchen. Wegen

seiner Größe von 0,3 mm kann es mit freiem Auge noch gerade

als Pünktchen erkannt werden. Es findet sich als Bakterienfresser

häufig in verunreinigten Gewässern.

Bild: Paramaecium (aus Encarta 2000) Ein Beispiel für einen hoch

differenzierten Einzeller ist das Pantoffeltierchen. Wegen

seiner Größe von 0,3 mm kann es mit freiem Auge noch gerade

als Pünktchen erkannt werden. Es findet sich als Bakterienfresser

häufig in verunreinigten Gewässern.

Sein länglicher, spindelförmiger Körper erhält durch

eine verfestigte äußerste Plasmaschichte eine charakteristische

pantoffelförmige Gestalt und trägt ein dichtes Wimperkleid.

Zum Herbeistrudeln und Aufnehmen der Nahrung dient im vorderen Teil

des Körpers eine flache Grube, die mit kräftigeren Wimpern ausgekleidet

ist, das Mundfeld. Auf seinem Grund öffnet sich das Plasmahäutchen

zum Zellmund, durch den die herbeigestrudelten Nahrungsteilchen in einen

kleinen Kanal im Protoplasma, dem Zellschlund, und am Ende des

Schlundes in die dort entstehenden Nahrungsvakuolen gelangen. Diese

Vakuolen wandern durch das Plasma, verdauen die Nahrung und stoßen

schließlich die unverdaulichen und wertlosen Reste an einer bestimmten

Stelle der Zelloberfläche, dem Zellafter, aus dem Zellkörper

wieder aus.

Sporentierchen ("Sporozoa")

Die Vertreter dieser Gruppe der tierischen Einzeller leben ausschließlich

als Parasiten und nehmen durch ihre Zelloberfläche nur gelöste

Nahrung auf. Daher benötigen sie keine Verdauungs- und keine Bewegungsorganellen.

Ihr Name ist von der Sporenbildung abgeleitet, einer ungeschlechtlichen

Vermehrung durch Vielzellbildung, die in einem komplizierten Entwicklungsgang

eingeschaltet ist.

Bild: Malariaerreger (aus Encarta 2000) Durch Sporentierchen wird in den

Tropen und Subtropen die Malaria(durch Plasmodium vivax)hervorgerufen.

Sie ist gekennzeichnet durch regelmäßige Fieberanfälle

(Wechselfieber), die durch eine periodische Vermehrung der Parasiten in

den roten Blutkörperchen ausgelöst werden; ihre Übertragung

erfolgt durch den Stich infizierter Fiebermücken.

Bild: Malariaerreger (aus Encarta 2000) Durch Sporentierchen wird in den

Tropen und Subtropen die Malaria(durch Plasmodium vivax)hervorgerufen.

Sie ist gekennzeichnet durch regelmäßige Fieberanfälle

(Wechselfieber), die durch eine periodische Vermehrung der Parasiten in

den roten Blutkörperchen ausgelöst werden; ihre Übertragung

erfolgt durch den Stich infizierter Fiebermücken.

Bei Reisen in malariaverseuchte Gebiete sollte man sich rechtzeitig

durch Einnahme von geeigneten Medikamenten (Malariaprophylaxe) und durch

Vermeidung von Mückenstichen (Moskitonetz, chemische Schutzmittel)

schützen.

Der Entwicklungsgang des Malariaerregers beginnt, wenn die Infektionskeime

(Sichelkeime) beim Stich der Fiebermücke (Anopheles)

mit deren Speichel in das Blut des Menschen kommen.

In der ungeschlechtlichen Phase wachsen die Sichelkeime in den Zellen

der Leber zu vielkernigen, in viele einkernige Teilsprösslinge zerfallende

Gebilde heran (Inkubationszeit, geringe medikamentöse Beeinflussbarkeit).

Wiederholter Befall durch Teilsprösslinge, bis diese in der ungeschlechtlichen

Phase in rote Blutkörperchen eindringen und in ihnen "Merozoiten" bilden. Diese befallen immer wieder rote Blutkörperchen, zeitlich parallel verlaufen die Fieberwellen.

Zellfamilien - (Übergang zu den Vielzellern)

Vereinigungen gleichwertiger Zellen ohne Arbeitsteilung bezeichnet

man als Zellfamilien oder Zellkolonien.

Entwickeln sich die Zellen eines Verbandes unterschiedlich, übernehmen

sie verschiedene Aufgaben, kommt es also zu einer Arbeitsteilung oder

Differenzierung (Spezialisierung der Zellen), dann entstehen vielzellige

Organismen.

Bild links: Gonium (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Flagellaten,

zu denen auch die Kugelalge gehört, weist Übergänge zwischen

Koloniebildung und Vielzelligkeit auf.

Bild links: Gonium (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Flagellaten,

zu denen auch die Kugelalge gehört, weist Übergänge zwischen

Koloniebildung und Vielzelligkeit auf.

Bild rechts: Eudorina und Pandorina (aus Schirl: Über die

Natur - Verl. Dorner)

Hier gibt es einerseits bestimmt gestaltete Kolonien vollkommen gleichwertiger

Zellen, dann Zellverbände mit Differenzierungen in größere

teilungsfähige Fortpflanzungszellen und kleinere Körperzellen,

die ihre Teilungsfähigkeit verloren haben, dafür aber für

die Durchführung der Stoffwechselvorgänge zuständig sind,

und schließlich die Kugelalge selbst, in der sich auch die Körperzellen

unterschiedlich zu entwickeln beginnen. Daher ist diese Kugelalge als

ein Beispiel eines einfachen vielzelligen Individuums aufzufassen.

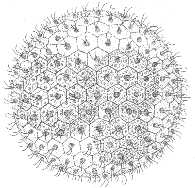

Bild: Volvox (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Kugelalge oder

Volvox

Bild: Volvox (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Kugelalge oder

Volvox

ist eine bis 1 mm große und daher mit freiem Auge sichtbare grüne

Hohlkugel, die sich unter drehenden Bewegungen im Wasser fortrollt. Ihre

einschichtige Wand enthält bis zu 20 000 Zellen mit je zwei Geißeln,

zwei kontraktilen Vakuolen, einem Augenfleck und einem Farbstoffträger.

Die Arbeitsteilung besteht darin, dass nur noch ein geringer Teil

der Zellen als Fortpflanzungszellen teilungsfähig und vermehrungsfähig

bleibt, die große Masse der Zellen hingegen als Körperzellen

der Fotosynthese und Bewegung dient und ihre Teilungsfähigkeit verloren

hat. Alle Zellen sind durch Plasmabrücken miteinander verbunden.

Innerhalb der Körperzellen lassen sich die Zellen des vorderen Kugelpoles

durch größere Augenflecke von den Zellen des hinteren Poles

unterscheiden.

Die ungeschlechtliche Vermehrung von Volvox erfolgt

durch Tochterkugeln, die in der Mutterkugel heranwachsen und durch Zerfall

der Mutterkugel frei werden. Nach dem Freiwerden der Tochterkugeln stirbt

die Mutterkugel ab. ("Die erste Leiche der Biologie").

Die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt durch

Eibefruchtung. In der Wand der Hohlkugel werden einige Zellen zu großen

unbeweglichen Eizellen, in anderen entstehen durch Vielzellteilung kleine

bewegliche, mit Geißeln versehene Samenzellen oder Spermatozoiden.

Bilder:

Mandl "Organismus und Umwelt", Verl. ÖBV Pädagogischer

Verlag und Encarta 2000.

|