Selektion: Anpassung an Umweltbedingungen

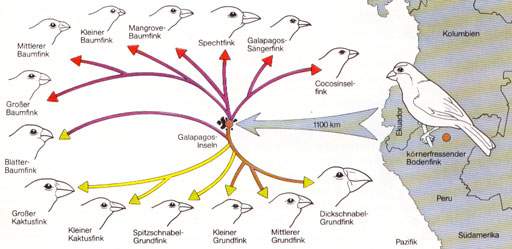

Die Darwinfinken sind eine Unterfamilie der Ammern, die mit vier

Gattungen und 13 Arten nur auf den Galápagos-Inseln und mit

einer Spezies auf der 800 Kilometer nordöstlich gelegenen Kokos-Insel

vorkommen. Aufgrund ihres beschränkten Vorkommens bezeichnet

man sie auch als Galapagosfinken. Sie gehen entwicklungsgeschichtlich

auf eine Stammart zurück, die Ende des Tertiärs (vor etwa

zehn Millionen Jahren) vom südamerikanischen Festland auf die

Inseln verdriftet wurde. Aus dieser Stammform entwickelten sich in

Anpassung an unterschiedliche Umweltbedingungen verschiedene Arten,

die vor allem aufgrund des wichtigen Konkurrenzfaktors Nahrung unterschiedliche

Ernährungsstrategien entwickelten und somit verschiedene ökologische

Nischen bildeten.

Ihre Spezialisierungen drücken sich vor allem in unterschiedlichen

Schnabelkonstruktionen und der Körpergröße aus. Das

Spektrum reicht von langen, spitzen Schnäbeln der Insektenfresser,

die an Laubsänger erinnern, bis zu kernbeißerähnlichen

Schnäbeln, mit denen sich harte Körner und Nüsse knacken

lassen. Eine besondere Gruppe der Darwinfinken sind die Spechtfinken,

die als Werkzeug bei der Nahrungssuche abgebrochene Ästchen oder

Opuntienstacheln verwenden, mit denen sie Larven aus Löchern

in Baumstämmen holen. Damit haben sie auf den Galapagos-Inseln

ähnliche Nischen gebildet wie Spechte in anderen Lebensgemeinschaften.

Selektion: Konvergenz

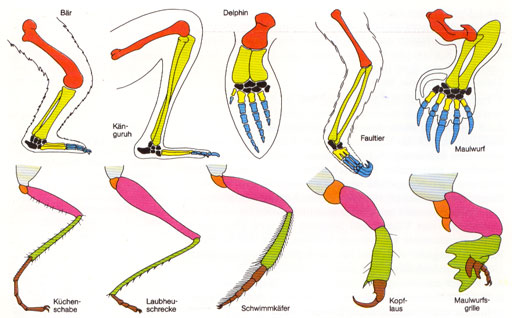

Unter Konvergenz versteht man in der Evolutionsbiologie die

Entwicklung ähnlicher Merkmale bei nicht verwandten Arten mit

ähnlicher Lebensweise. Homologe Strukturen haben einen

gemeinsamen evolutionären Ursprung und oft eine unterschiedliche

Funktion. Im Gegensatz dazu besitzen analoge Strukturen, die Konvergenzen

begründen, eine ähnliche Funktion, sind aber unabhängig

voneinander entstanden. Sie sind daher auch kein Merkmal für

den Verwandtschaftsgrad von Organismen.

Manche Säugetiere haben ihre Haare unabhängig voneinander

zu Stacheln entwickelt, so die Igel unter den Insektenfressern, die

Stachelschweine unter den Nagetieren und die Ameisenigel unter den

Kloakentieren. Betrifft die Ausbildung der Konvergenz mehrere Organe,

so dass unter Einfluss gleicher Lebensbedingungen zum Teil sehr ähnliche

Arten ohne Verwandtschaftsbeziehungen entstehen, spricht man auch

von Lebensformtypen. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbildung

von stromlinienförmigen Körpern bei schnellschwimmenden

aquatischen Organismen. Dieses Merkmal kommt in allen Wirbeltiergruppen

vor und wurde meist zusammen mit einer Endflosse als Antriebsorgan

entwickelt.

Konvergente Entwicklung führt vor allem in geographisch

voneinander getrennten Regionen zu ähnlichen (nicht verwandten)

Arten. Die ökologische Nische der nektarsaugenden Vögel

wird in Amerika von den Kolibris, in Afrika von den Nektarvögeln,

auf Hawaii von den Kleidervögeln und in Australien von den Honigfressern

besetzt, die alle unterschiedlichen Familien oder Ordnungen entstammen.

Bei Pflanzen stellt die Entwicklung der Stammsukkulenz ein Beispiel

für eine Konvergenz dar. Während sie in Amerika von Kakteen

ausgebildet wird, kommen in Afrika entsprechend gebaute Wolfsmilchgewächse

vor und auf Madagaskar die nur hier existierenden „Kakteenbäume”,

die Didiereaceen.

Übergangsformen: Augenmodelle

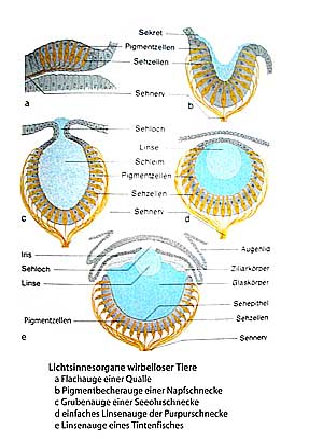

Viele Übergangsformen zwischen den einzelnen Organen sind im Laufe

der Evolution verloren gegangen, aber beim Auge sind so gut wie alle

Übergangsformen zwischen dem Flachauge und Linsenauge noch zu

finden. Es wird ja nicht das

1.)

Das Flachauge (bei Quallen, Seesternen, Ringelwürmern) 1.)

Das Flachauge (bei Quallen, Seesternen, Ringelwürmern)

Flachaugen enthalten nur wenige Sehzellen und können aufgrund

eines fehlenden optischen Apparates (z.B. Blende, Linse usw.) nur

die ungefähre Richtung des einfallenden Lichtes bestimmen.

2.) Das Pigmentbecherauge

Beim Pigmentbecherauge ist der Sehfleck schalenförmig eingesenkt.

Dadurch wird das Sehfeld zwar verkleinert, dafür kann die Richtung

der Lichtquelle besser festgestellt werden.

Es kann auch eine ungefähre Vorstellung von Hell-Dunkel-Verteilung

vermittelt werden.

3.) Das Grubenauge

Das Grubenauge leitet sich vom Pigmentbecherauge ab. Wenn die Einsenkung

eine Blasenform annimmt und die Sehöffnung bis auf ein kleines

Loch verengt wird, spricht man von einem Grubenauge. Bei diesem Auge

wird ein Bild auf den Augenhintergrund geworfen.

Das erzeugte Bild ist weder lichtstark noch besonders scharf. Je enger

das Sehloch ist, desto schärfer ist das Bild, gleichzeitig aber

auch umso lichtschwächer. Die Bildschärfe wird also immer

auf Kosten des Lichteinfalls erhöht.

4.)

Das Linsenauge 4.)

Das Linsenauge

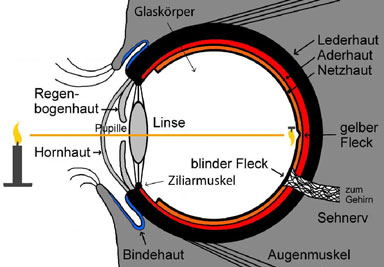

Das Auge ist aus 4 Schichten aufgebaut: Als erste und äußerste

Schicht bildet die widerstandsfähige harte Augenhaut die Wand

des Auges. Der gewölbte und durchsichtige Teil der Aderhaut bezeichnet

man als Hornhaut (Kornea); die Stelle durch die das Licht eindringen

kann.

Auf der Innenseite der harten Augenhaut liegt die Aderhaut.

Es folgt die schwarze Pigmenthaut, die dazu dient um Reflexionen des

einfallenden Lichtes zu verhindern (verantwortlich dafür ist

der dunkle Farbstoffkörper (Pigment) in den Zellen dieser Schicht.

Die innerste Schicht vor der Hohlkugel des Augapfels ist die Netzhaut

oder Retina.

Hinter der Hornhaut liegt die Iris oder auch Regenbogenhaut, welche

wiederum vor der Linse aufliegt. Diese umschließt die Pupille.

Die Pupille die dient als Instrument zur Regelung des Lichteinfalls.

Je höher die Lichtintensität, desto enger wird sie.

Die Vielfalt

Über die Artenvielfalt aller Lebewesen auf der Erde lassen sich

nur Vermutungen anstellen. Während man beispielsweise über

die Diversität der Säugetiere mit etwa 4000 Spezies gut

orientiert ist, wurde wahrscheinlich die Mehrzahl der Arten von Insekten,

wirbellosen Tiefseebewohnern und Mikroorganismen noch gar nicht entdeckt.

Heute sind rund 1,5 Millionen Tier und 1 Million Pflanzenarten

bekannt. Grobe Schätzungen über die gesamte Mannigfaltigkeit

reichen von drei Millionen bis zu 100 Millionen Spezies. In Sri Lanka

wurden beispielsweise bei der Erforschung des Kronendaches des Regenwaldes

über 100 unbekannte Froscharten entdeckt – bis dahin waren

für Sri Lanka nur 18 Froscharten beschrieben worden (Science,

2002).

In den Tropen ist die biologische Vielfalt am größten,

global gesehen nimmt sie vom Äquator zu den Polarregionen ab.

Das World Conservation Monitoring Centre (WCMC) der Vereinten Nationen

identifizierte 25 so genannte Hot spots (Gebiete mit besonders hoher

Artenvielfalt), z. B. die tropischen Anden, Madagaskar und Inselgruppen

wie die Karibik, die Philippinen und die indonesischen Sunda-Inseln.

Auch die Mittelmeerküste gehört mit ihrer besonderen Vielfalt

an heimischen Pflanzenarten zu diesen Hot spots. In Deutschland leben

nach einer 2004 veröffentlichten Erfassung des Bundesamtes für

Naturschutz rund 48 000 Tierarten, davon machen die Insekten über

33 000 Arten aus.

Arten sind nicht stabil, sie sind in beständiger Veränderung.

So gibt es beispielsweise Geschwisterarten. Es handelt

sich um Arten, die nicht morphologisch, sehr wohl aber genetisch unterscheidbar

sind.

Die Vielfalt beschränkt sich nicht auf die Zahl der Arten. Auch

innerhalb der Arten gibt es eine Vielfalt.

In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderst wurde die Vielfalt innerhalb

von Tierarten erstmals mittels Elektrophorese bestimmt.

Zu diesem Zweck trennt man Enzyme auf einem Elektrophoresegel auf.

Jede "Bande" auf dem Gel zeigt ein Enzym, das wiederum ein

bestimmtes Allel eines Gens repräsentiert.

Es erhebt sich nun die Frage, warum es innerhalb der Arten

so eine große Vielfalt gibt, wenn doch die Selektion so stark

sein soll.

Zu diesem Zweck betrachten wir die Verteilung von Genen in einer

Population:

Das Hardy-Weinberg-Gesetz:

|