Humangenetik (Einführung)

Bereits die Naturphilosophen der Antike (z. B. Aristoteles) beschäftigten

sich mit der Tatsache, dass Kinder ihren Eltern oder einem Elternteil

äußerlich oft sehr ähnlich sind. Darüber hinaus waren

sie bereits der Meinung, dass auch Eigenschaften und Fähigkeiten

an Nachkommen weitergegeben werden. Allerdings glaubten sie auch an die

Vererbung erworbener Eigenschaften. Auch die Bedeutung der Sexualvorgänge

im Rahmen der Vererbung war ihnen bereits bewusst. Anaxagoras, ein griechischer

Philosoph (500 428 v. Chr.), entwickelte die so genannte Präformationstheorie,

nach der ein Embryo bereits im Sperma vorgeformt wäre und sich in

der Gebärmutter der Frau nur fertigentwickeln würde. Selbst

die Bestimmung des Geschlechts war dabei bereits festgelegt. Man glaubte,

dass Sperma des rechten Hodens männliche, solches des linken Hodens

weibliche Nachkommen hervorbringe.

Die Vorstellungen der Antike beeinflussten bis ins Mittelalter die Ansichten

über das Vererbungsgeschehen beim Menschen. Dies kam in der damals

aufgestellten Homunkulus-Theorie, die ebenfalls einen "Miniaturmenschen"

in den Spermien annahm, klar zum  Ausdruck. Ausdruck.

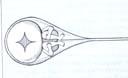

Bild rechts: Spermium mit Homunculus (17. Jh.). Die Nabelschnur wurde

im Spermienschwanz vermutet.

Erst die Fortschritte auf dem Gebiet der Zellenlehre und schließlich

die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gebiet der menschlichen

Erblehre revidierten diese Lehrmeinungen. Große Bedeutung kam den

Arbeiten des Engländers Francis Galton zu (1869). Er beobachtete

vor allem die Weitergabe von körperlichen und geistigen Eigenschaften

unter Verwandten und gilt heute als Begründer der Familienforschung.

Methoden der Humangenetik

Die Familienforschung:

Die Familienforschung zählt sicher zu den ältesten Untersuchungsmethoden

im Rahmen der Erbforschung und kann gewissermaßen als Ersatz für

die Kreuzungsversuche der klassischen Vererbungslehre angesehen werden.

Bei der Erstellung von Stammbäumen und Ahnentafeln ist es möglich,

das Auftreten bestimmter Merkmale über viele Generationen zurückzuverfolgen.

Man vergleicht dabei nicht nur körperliche Merkmale (z. B. "Habsburger-Unterlippe"),

sondern auch geistige und charakterliche Anlagen (z. B. Musikalität,

mathematische Begabung und die Begabung für Naturwissenschaften).

Heute haben Stammbaumanalysen im Rahmen der genetischen Familienberatung,

in die auch andere Analysenmethoden einbezogen werden können, immer

größere Bedeutung. Es geht dabei vorwiegend um die Abschätzung

der Möglichkeit des Auftretens von Anomalien bei den Kindern eines

künftigen Elternpaares.

Die Bedeutung der massenstatistischen Verfahren liegt im Erfassen der

in der Bevölkerung auftretenden Erbkrankheiten. Wichtig sind dabei

die Untersuchungen von Neugeborenen, die im Rahmen der vorgesehenen Untersuchungen

stattfinden. Auf diese Weise erhält man statistisches Material über

die Häufigkeit bestimmter Erbkrankheiten, das wieder die Voraussetzung

für das Treffen gesundheitspolitischer Entscheidungen ist, z. B.

Früherkennungstest auf Phenylketonurie. Man wendet bei diesen Arbeiten

die Erkenntnisse der Populationsgenetik auf den Menschen an und gelangt

über die Untersuchung möglichst vieler Einzelfälle und

deren statistische Auswertung zu aussagekräftigen Ergebnissen.

Die Zwillingsforschung:

Man unterscheidet zwei Arten von Zwillingen. Die zweieiigen Zwillinge,

die sich aus je einer unabhängig voneinander freigegebenen, befruchteten

Eizelle entwickelt haben, und die eineiigen Zwillinge (EZ). Diese gehen

aus einer einzigen Eizelle hervor, die sich nach ihrer Befruchtung, in

den ersten Entwicklungsphasen, noch vor der Einnistung in die Gebärmutter,

in zwei Keime teilt. Das Erbgut beider Keime (Embryos, Feten) stimmt vollkommen

überein, wodurch die sehr große Ähnlichkeit der Zwillinge

erklärt wird. Eine vollkommene Übereinstimmung ist aber auch

bei eineiigen Zwillingen nicht gegeben. Die auftretenden Unterschiede

sind vor allem durch unterschiedliche Umwelteinflüsse bedingt. Dieser

Umstand ist in erster Linie der Ansatzpunkt für die Zwillingsforschung.

Durch die vergleichende Betrachtung von EZ, die unter gleichen oder unterschiedlichen

Umwelteinflüssen gemeinsam oder getrennt aufwuchsen, erhält

man Einsichten in die genetisch- bzw. umweltbedingte Ausbildung von Merkmalen

sowie deren Wechselwirkung. Zu den hauptsächlich durch die Umwelt

geprägten Merkmalen (umweltlabile Merkmale) gehört z. B. das

Körpergewicht, während Körpergestalt und -größe

- ebenso wie die Augenfarbe - genetisch bestimmt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Klärung der Wechselwirkung zwischen

genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen ist der Vergleich einer

möglichst großen Zahl von EZ und ZZ. Stimmen z. B. EZ in einem

untersuchten Merkmal deutlich häufiger überein als die ZZ, dann

weist dies auf ein umweltstabiles, d. h. überwiegend genbestimmtes

Merkmal hin.

Cytogenetische und biochemische Methoden:

Auf dem Gebiet der Zelluntersuchungen konnten die größten

Fortschritte der Humangenetik erzielt werden. Man arbeitet dabei vorzugsweise

mit Kulturen verschiedener weißer Blutkörperchen. An diesen

werden z. B. Chromosomen- und Enzymuntersuchungen durchgeführt.

Auch die mutagene Wirkung von Umweltfaktoren kann an ihnen getestet werden.

Für die Untersuchungen ist die Isolierung und Darstellung der Chromosomen

des Menschen eine notwendige Voraussetzung. Die eindeutige Identifizierung

der Chromosomen erfolgt mit  Hilfe

der Bandentechnik. Man behandelt zu diesem Zweck die Chromosomen in der

Metaphase einer mitotischen Teilung mit speziellen Färbetechniken,

wodurch auf ihnen ein charakteristisches Bandenmuster sichtbar wird.

Anhand dieses Bandenmusters wurden die Chromosomen des Menschen in einem

Karyogramm, d. h. in Gruppen mit international festgelegter Nummerierung,

geordnet. Die Banden werden als Orte der DNS-Sequenzen gedeutet. Aus Veränderungen

der Muster lässt sich auf etwaige Strukturveränderungen der

Chromosomen (Chromosomenmutationen) schließen. Hilfe

der Bandentechnik. Man behandelt zu diesem Zweck die Chromosomen in der

Metaphase einer mitotischen Teilung mit speziellen Färbetechniken,

wodurch auf ihnen ein charakteristisches Bandenmuster sichtbar wird.

Anhand dieses Bandenmusters wurden die Chromosomen des Menschen in einem

Karyogramm, d. h. in Gruppen mit international festgelegter Nummerierung,

geordnet. Die Banden werden als Orte der DNS-Sequenzen gedeutet. Aus Veränderungen

der Muster lässt sich auf etwaige Strukturveränderungen der

Chromosomen (Chromosomenmutationen) schließen.

Ein nächster Schritt war die Bestimmung der Genorte auf den Chromosomen.

Dies gelang mittels der so genannten somatischen Hybridisierung und mit

gentechnischen Methoden.

Das Verfahren der somatischen Hybridisierung beginnt mit der Verschmelzung

von Zellen unterschiedlicher Herkunft (z. B. Zellen aus menschlichen Zellkulturen

und Mauszellen). In diesen Hybridzellen verschmelzen auch die Zellkerne.

Die Hybridkerne enthalten somit die Summe der Gene von Mensch und Maus.

In der Regel produzieren diese Hybridzellen vorerst die Enzyme beider

Ausgangskulturen.

Bild rechts: Karyogramm (schematisch) des Menschen mit den für

die Chromosomen typischen Bandenmustern. Die Färbung erfolgte hier

mit Giemsa-Färbung.

( 1-22: Autosomen. X,Y: Geschlechtschromosomen).

Hybridzellen können sich durch Teilung vermehren. Dabei kommt es

allerdings zu Unregelmäßigkeiten, wodurch Chromosomen oder

Chromosomenteile des langsamer wachsenden Partners, also des Menschen,

verloren gehen. Aus dem Verlust eines Chromosoms (Teilstückes) und

dem Ausfall eines Genprodukts kann in weiterer Folge auf den Sitz des

zugehörigen Gens geschlossen werden. Mit dieser Methode konnten Genorte

(Genloci) beim Menschen gefunden werden.

Bilder: Genetik, Evolution, Mensch und Umwelt (Franz Deuticke)

|