|

Die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit ist genauso ein Ergebnis der

natürlichen Auslese wie jedes andere Merkmal von Organismen. Dabei

begünstigt die Selektion im Allgemeinen ein besseres Erkennen der

objektiven Züge der Umwelt, in der unsere vormenschlichen Ahnen lebten.

(Shimony, 1971)

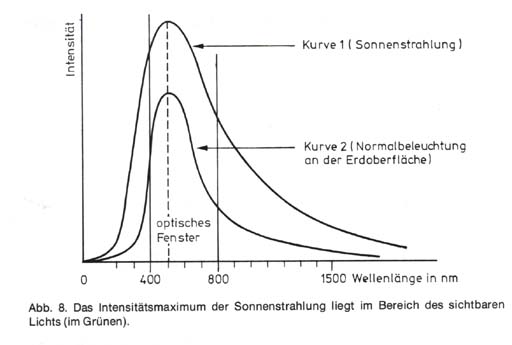

Wenn sich unser Erkenntnisapparat in evolutiver Anpassung an die Umwelt

entwickelt hat, dann sollte sich diese Tatsache in gewissen Passungen

zeigen. Dass dies der Fall ist, wird am Beispiel der optischen Wahrnehmung

besonders deutlich. Die Intensitätsverteilung des Sonnenlichts über

die verschiedenen Wellenlängen folgt etwa dem Planckschen Strahlungsgesetz

(Abb., Kurve 1). Bei einer Temperatur der Sonnenoberfläche von 5800

K liegt das Maximum der Verteilung bei 510 nm. Die Atmo-sphäre ist

für diese Strahlung nur bedingt durchlässig. So werden die Röntgen-

und UV-Strahlen bereits in den höheren, die Infrarotstrahlern in

erdnahen Luftschichten stark absorbiert. Nur für die Strahlung zwischen

400 und 800 nm (und für Radiowellen) hat die Atmosphäre ein

"Fenster" (Abb., Kurve 2).

Dieses Fenster stimmt mit dem "optischen Fenster" unserer Wahrnehmung

(380-760 nm) praktisch überein. Unser Auge ist also gerade für

den Ausschnitt empfindlich, in dem das elektromagnetische Spektrum ein

Maximum zeigt. Dieses Maximum liegt für uns im Gelbgrün, also

etwa in der Mitte der Spektralfarben.

Es ist nicht so, dass "ausgerechnet" der sichtbare Ausschnitt

des Sonnen-spektrums unsere Atmosphäre durchstrahlen kann. Natürlich

ist es genau umgekehrt so, dass der vergleichsweise winzige Ausschnitt

aus dem breiten Frequenzbereich der Sonnenstrahlung, der zufällig

in der Lage ist, die irdische Atmosphäre zu durchstrahlen, eben aus

diesem Grunde für uns zum sichtbaren Bereich dieses Spektrums, zu

"Licht" geworden ist.

(v. Ditfurth, 1972)

Es ist allerdings ein glücklicher Zufall, dass optische Transparenz

und mechanische Penetrabilität praktisch zusammenfallen (Campbell,

1974). Feste Körper sind undurchsichtig und undurchdringlich, Luft

und Wasser dagegen durchsichtig und durchdringbar. Diese Übereinstimmung

gilt bei anderen Wellenlängen nicht, stellte also einen starken zusätzlichen

Selektionsfaktor dar. Glas und Nebel haben unter diesem Gesichtspunkt

paradoxe Eigenschaften: Glas ist hart, aber durchsichtig, für Nebel

gilt gerade das Gegenteil. Glas spielte aber für die Evolution sicher

keine, Nebel nur eine untergeordnete Rolle.

Das Auge hat sich jedenfalls auf die optimale Ausnützung des Tageslichtes

eingestellt. Vor der menschlichen Kultur war ja die Sonne die einzige

in der Selektion wirksame Lichtquelle; Feuer, Mond- und Sternenlicht hatten

sicher nur geringe Bedeutung. Auch bei Tieren liegt das "optische

Fenster" im gleichen Bereich. Es mag etwas verschoben sein wie bei

Bienen; aber immer wird der günstigste Wellenlängenbereich des

Tageslichtes ausgenützt.

An dieser Feststellung ändert auch die Tatsache nichts, dass Pythons

(Riesenschlan-gen) und Klapperschlangen neben gewöhnlichen Augen

noch "Infrarotaugen" besitzen, mit denen sie Wärmestrahlung,

vor allem die ihrer warmblütigen Opfer, "erspüren";

denn diese Augen dienen ja gerade nicht dem Sehen von Tageslicht.

Nur diese Passung bleibt übrig von der alten Auffassung, das Auge

sei sonnengleich, wie sie Plotin, die Lichtmetaphysiker oder Goethe vertreten

haben: Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie

erblicken (Goethe: Zahme Xenien 3, und Einleitung zur Farbenlehre).

Nicht weil das Auge primär sonnenhaft ist, kann es die Sonne

erblicken, sondern weil es sich in jahrmilliardenlanger Stammesentwicklung

in einer Welt herausgebildet hat, in der eine reale Sonne schon Äonen

vor dem Vorhandensein von Augen ihre Strahlen aussandte. (Lorenz, 1943)

Man weiß von mehreren Insekten (Bienen, Libellen), von einigen

Fischen, Reptilien, Vögeln, Affen und vom Menschen, dass sie Farben

unterscheiden können. Über die Evolution des Farbenkreises hat

Schrödinger schon 1924 eine einleuchtende Vermutung geäußert:

"Zunächst wird Licht überhaupt, d. h. noch ohne jede farbliche

Differenzierung, wahrgenommen.

Dass uns die Mischung aller Regenbogenfarben als "weißes"

Licht, genauer farblos erscheint, zeigt gerade den Passungscharakter unserer

Farbwahrnehmung. Für den Wahrnehmungsapparat war es eben biologisch

sinnvoll, die normale Beleuchtung an der Erdoberfläche als farblich

neutral zu interpretieren und nur Abweichungen von der normalen Zusammensetzung

des Lichtes als Farbe bewusst zu machen.

Auch für die spektrale Empfindlichkeit der Lichtsinneszellen (verschiedene

Wellenlängen werden trotz gleicher Reizintensität verschieden

stark empfunden) und für das Farbunterscheidungs-(Auflösungs-)

Vermögen des Auges gibt es evolutionistische Erklärungen."

Die untere Empfindlichkeitsschwelle eines Photorezeptors in der Retina

liegt bei einem einzigen Lichtquant (10-18 Joule). Das Nervensystem

meldet aber nur dann eine Lichtempfindung, wenn innerhalb kurzer Zeit

mehrere benachbarte Sehzellen gereizt werden. Diese Einrichtung ist eine

Schutzmaßnahme gegen die unvermeidlichen Störungen und statistischen

Schwankungserscheinungen (das sog. "Rauschen"), wie sie wegen

des Quantencharakters der Strahlung auch bei hochempfindlichen Geräten

immer auftreten. Würde nun jedes Quant registriert, so hätten

wir fortwährend regellose Lichteindrücke ohne jeden Informationsgehalt.

Diese bedeutungslosen Signale werden also durch die Zensur des Nervensystems

ausgeschieden.

Analog verhindert beim Ohr ein "Filter", dass die aufgrund

der Brownschen Molekularbewegung gegen das Trommelfell prasselnden Moleküle

als Geräusche interpretiert werden. Das erinnert sehr an Ciceros

Behauptung im "Somnium Scipionis" (De re publica), wir könnten

die Harmonie der Sphären nicht vernehmen, weil unsere Ohren sich

zu sehr daran gewöhnt hätten!

Ein schönes Beispiel ist auch das zeitliche Auflösungsvermögen

unseres Bewusstseins. Den Zeitabstand, den zwei Ereignisse haben müssen,

damit sie noch sicher als aufeinander folgend (also nicht als gleichzeitig)

wahrgenommen werden, nennt man das subjektive Zeitquant (SZQ). Das SZQ

beim Menschen beträgt etwa 1/16 Sekunde. Folgen einander mehr als

16 Lichtblitze pro Sekunde, so kann sie unser Auge nicht mehr getrennt

wahrnehmen, sondern sie erzeugen den Eindruck dauernder Helligkeit. Diese

Tatsache benützen ja gerade Film und Fernsehen, um eine kontinuierliche

Szene und Bewegung vorzutäuschen. Periodische akustische Reize, die

rascher aufeinander folgen als 16mal pro Sekunde, verschmelzen subjektiv

zu einem Ton. Analoges gilt für Berührungsreize.

Die Informationspsychologie deutet das SZQ als das Intervall, in dem

die Informationseinheit (ein bit) in das Kurzzeitgedächtnis fließt

(Frank, 1970).

Das SZQ ist von Tierart zu Tierart verschieden. Der Kampffisch z. B.

greift sein eigenes Spiegelbild an, wenn es ihm - durch eine geschickte

mechanische Vorrichtung - öfter als 30mal pro Sekunde vorgeführt

wird; unterhalb dieser Frequenz erkennt er sein Bild nicht als Gegner

an, es "flimmert" für ihn. Er verarbeitet also eine größere

Zahl von optischen Eindrücken pro Sekunde. Man nennt solche Tiere

deshalb bildhaft "Zeitlupentiere". Das SZQ der Biene ist

noch wesentlich kürzer. Gäbe es im Bienen-staat ein Kino, so

müsste der Filmprojektor sehr schnell arbeiten.

Mehr als 200 Einzelbildchen in jeder Sekunde müssten den Bienen

vorgeführt werden, damit sie sich nicht über "Flimmern"

beklagen. Das Auge der Bienen kann in der gleichen Zeit etwa 10 mal so

viele Einzeleindrücke wahrnehmen als unser Auge. Es ist dadurch zum

Sehen von Bewegungen besonders tauglich und glänzend geeignet, die

rasch wechselnden Eindrücke zu erfassen, wenn an sich ruhende Dinge

im Fluge an ihren Augen vorüberziehen.

(v. Frisch, 1969)

Andererseits ist das SZQ einer Schnecke länger als ¼ Sekunde.

Ein Stock, der sich ihr viermal pro Sekunde nähert, erscheint ihr

in Ruhe, und sie versucht, ihn zu besteigen. Sie ist also ein "Zeitraffer-Tier".

Die sensorischen Systeme der Tiere sind so angepasst, dass sie im

Großen und Ganzen die Informationen übermitteln, welche für

die Lebensweise ihrer Besitzer wichtig sind.

(Gregory, 1972)

Dieser Passungscharakter der Sinneswahrnehmung wird besonders deutlich

an Fehlleistungen und Verfälschungen, die in einer fremden Umgebung

auftreten. Ein Frosch verhungert inmitten toter Fliegen, weil sie sich

nicht bewegen. Unter Wasser sehen wir alles verzerrt, weil unser Auge

dem Brechungsindex der Luft angepasst ist. Um den "normalen"

Übergang Auge-Luft wiederherzustellen, müssen wir Taucherbrillen

benützen.

Ähnlich ist das Trommelfell auf die großen Amplituden der

Luftschwingungen eingerichtet. In Wasser, wo die Schallschwingungen viel

geringere Amplituden haben, hören wir deshalb alles viel leiser.

Daraus entstand auch die irrige Annahme, Fische seien stumm. In Wahrheit

gibt es kaum einen Fisch, der keine Laute von sich gibt. Da die Atemluft

eines Tauchers unter Wasser stark verdichtet ist, klingt seine Stimme

näselnd und gepresst, wie Meeresforscher (z. B. Cousteau) berichten.

Aber nicht nur an die Dichte, sondern auch an die Zusammensetzung der

Luft sind Ohr und Stimme angepasst:

Bekanntlich nimmt die Stimme eines Menschen, der in einer Sauerstoff-Helium-Atmosphäre

spricht, wie sie für Tieftauchversuche verwendet wird, ganz unvermeidbar

einen quäkenden, "mickymausartigen" Klang an. In einer

solchen Atmosphäre, in der Helium den normalerweise in der Atmosphäre

enthaltenen Stickstoff ersetzt, ändert sich vor allem die Geschwindigkeit

des Schalls. Damit ändern sich auch die Resonanzeigenschaften der

Luft, welche beim Sprechen mit den im Kehlkopf befestigten Stimmbändern

in Schwingungen versetzt wird. Bau und Abmessungen unseres Kehlkopfes

sind aber nun eben an die Eigenschaften der normalen Atmosphäre angepasst.

(v. Ditfurth, 1972)

Der Passungscharakter unserer dreidimensionalen Raumwahrnehmung spiegelt

sich vor allem in der Entdeckung der Verhaltensforschung, dass manche

Tiere eine "schlechtere" Raumwahrnehmung besitzen als wir.

Organismen aus wenig strukturierten Lebensräumen bedürfen eines

weniger genauen und differenzierten Orientierungsverhaltens als solche,

die sich auf Schritt und Tritt mit komplizierten räumlichen Gegebenheiten

auseinandersetzen müssen. Der homogenste aller Lebensräume ist

die Hochsee, und in dieser gibt es denn auch einzelne freibewegliche Lebewesen,

die eigentlicher Orientierungsreaktionen völlig entbehren [z. B.

Quallen . . .]

In zwei Dimensionen ist die Steppe gewissermaßen das, was die Hochsee

in dreien ist. Es gibt selbst unter den steppenbewohnenden Vögeln

und Säugetieren solche, die ein senkrechtes Hindernis nicht verstehen

und nicht einmal durch Lernen zu bewältigen vermögen.

(Lorenz, 1954)

Die Tiere, die auf ihren täglichen Wegen die kompliziertesten räumlichen

Strukturen meistern, sind die Baumbewohner und unter diesen wieder diejenigen,

die nicht mit Krallen oder Haftscheiben, sondern mit Greifhänden

klettern. Bei ihnen müssen nicht nur Richtung, sondern auch Entfernung,

Lage und Form des Sprungzieles schon vor dem Absprung ganz genau im zentralen

Nervensystem des Tieres repräsentiert sein. Denn die Greifhand muss

sich in der richtigen Raumlage und genau im richtigen Moment schließen."

Der Mensch verdankt seine vergleichsweise gute Raumwahrnehmung also eigentlich

seinen Vorfahren, die als Baumbewohner und Greifkletterer auf eine gute

zentrale Repräsentation ihrer dreidimensional strukturierten Umgebung

angewiesen waren. Diese Tatsache führt aber unmittelbar auf eine

noch weiter gehende Vermutung, die im Kapitel "Evolution der Erkenntnisfähigkeit"

als Hypothese formuliert werden soll.

Quelle (mit Bild): Gerhard Vollmer: "Evolutionäre Erkenntnistheorie" Verlag S. Hirzel, Stuttgart.

(mit Erlaubnis des Autors)

v. Ditfurth, H.: "Im Anfang war der Wasserstoff, Hoffmann &

Campe, 1972

v. Frisch, K.: "Aus dem Leben der Bienen", Springer-TB,

1969

Gregory, R. L.: "Auge und Gehirn", Fischer-TB, 1972

Lorenz, K.: "Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung."

Z. Tierpsychologie", 1943

Lorenz, K.: "Psychologie und Stammesgeschichte" in "Über

tierisches und menschliches Verhalten II", Piper, 1954

Shimony, A.: "A perception from an evolutionary point of view.",

J. Philosophy, 1971)

|